健康コラム

健康課題への取り組み・対策

神戸機械金属健康保険組合 常務理事 井原和夫さん

−神戸機械金属健康保険組合−

レセプト解析結果から多剤・重複服薬者に通知と個別介入で行動変容を促進

神戸機械金属健康保険組合は、2023年度に「服薬適正化事業(多剤・重複服薬通知及び薬剤師による服薬適正化介入)」を実施した。医科外来レセプトデータを解析した結果、高血圧症、高脂血症などの生活習慣病関連の割合が高いことや、これまで服薬情報を組み込んだ情報提供および個別介入事業を行っていなかったことから、多剤・重複服薬該当者にその危険性を知らしめる適正服薬指導と、特に該当者の中でも高血圧、高脂血、高血糖などメタボ系傷病の治療者の啓蒙と行動変容を促す活動に力点を置いた事業を構築することで、特定保健指導や重症化予防事業とコラボしたメタボ関係傷病の改善に資することを目指した。

また、同事業は、厚生労働省の2023年度高齢者医療運営円滑化等補助金の成果連動型民間委託契約方式(PFS)保健事業に採択され、2024年度は組合単独で事業を継続している。

高齢者加入率が高く医療費適正化が重要

神戸機械金属健康保険組合

常務理事 井原 和夫 さん

井原さん ▶

当組合は兵庫県神戸市を中心とした地域(神戸市・明石市・加古郡・加古川市および高砂市)に所在する機械器具製造業の事業所が加入する総合組合です。ご家族で経営されている事業所もあり、被保険者数が20人未満の小規模事業所が全体の6割を占めています。このため、いわゆる定年を意識せず、60歳を超えて働き続けられている被保険者の方々が多い状況にあります。

また、ある程度の規模で定年制を整備されている事業所でも、昨今の人手不足の状況から定年延長や継続雇用、再雇用に取り組まれているようですし、技術者が必要な業界なので、ベテランの方々が不可欠であるといった特徴があります。

1973年の組合設立当初から赤字体質にあり、その原因として、前述のとおり高齢者加入率が高く1人当たり保険給付費が高いことに加えて、旧老人保健拠出金時代から高齢者医療への拠出金が大きな負担となっています。

こうしたことから、理事会のメンバーを含めて事業主の皆さんと医療費適正化の重要性を共有しており、代表的な保険給付である医科、歯科、調剤のそれぞれに対して、医療費適正化を目的とした幅広い保健事業を行ってきました。

例えば、特定健診・保健指導が始まる以前の1991年度から県連合会の共同設置保健師による保健指導を始め、以降、被扶養者、高齢者の個別訪問指導、また、被扶養者が健診を受診した際の奨励金の支給などを行ってきました。このような布石を打っていたことが、特定保健指導や重症化予防指導事業、被扶養者の特定健診の円滑な実施につながっていると考えています。このほかにも各種がん検診やPET検査の受診勧奨を行うとともに、骨密度検診も行っております。

また、新型コロナウイルス感染症の位置づけの見直しに伴い、新型コロナの予防接種について、65歳未満は全額自己負担となりましたが、当組合では2024年度から同予防接種を受けた加入者に対して実費の一部を補助する取り組みを実施しています。

歯科については、2002年から県歯科医師会と契約し、県内被保険者を対象に歯科健診を実施していますし、近総協ファミリー歯科健診で兵庫県以外の他の地域でも、ご家族全員を対象にした歯科健診を実施しています。

調剤については、当組合の広報誌に2009年度からジェネリック医薬品とその先発医薬品との価格差に関する連載記事を2020年7月までの間に計34回掲載しました。連載開始当時は、まだジェネリック医薬品がそれほど一般的ではありませんでしたので、「ジェネリック医薬品とは?」といった基本的なことや、先発医薬品との価格差を具体的に知ってもらうことを目的として実施しました。

時期を同じくして、個々の加入者に対しては、データをもとにジェネリック医薬品に切り替えた場合の差額通知を作成・送付し、「自分事」として認識してもらうための取り組みを開始しました。

そして、2021年度からは処方剤数が6剤以上を基準として、多剤服薬者に対する通知事業を始めました。

多剤・重複服薬対策とメタボ対策のコラボ

井原さん ▶

「服薬適正化事業(多剤・重複服薬通知及び薬剤師による服薬適正化介入)」を実施した背景については、医科外来レセプトによる疾患を切り口にレセプトデータを解析した結果、生活習慣病が多く、高血圧症、高脂血症の割合が高い一方、調剤レセプトによる服用薬剤の薬効群切り口でみると、血圧降下剤、高脂血症用剤、抗アレルギー用薬、眼科用剤、消化性潰瘍用剤、耳鼻科用剤などの使用率が高いことが分かりました。

また、これまで高血圧、高脂血、高血糖といったメタボリックシンドロームの予防事業として特定保健指導、重症化予防事業を行ってきましたが、服薬情報も組み込んだ情報提供と個別介入は行っていなかったことから、本事業を企画しました。

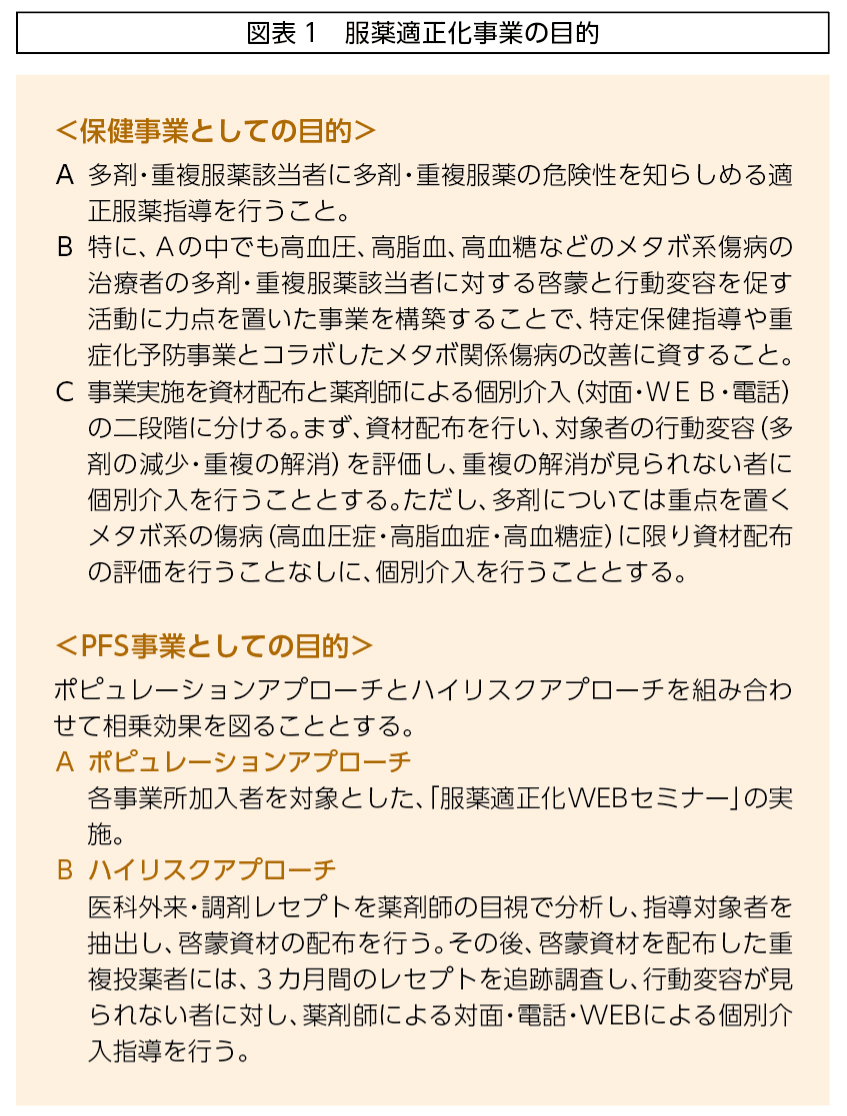

事業の目的としては、多剤・重複服薬該当者に多剤・重複服薬の危険性を知らしめる適正服薬指導を行うこと、特にその該当者の中でも高血圧、高脂血、高血糖などのメタボ系傷病の治療者の多剤・重複服薬該当者に対する啓蒙と行動変容を促す活動に力点を置いた事業を構築することで、特定保健指導や重症化予防事業とコラボしたメタボ関係傷病の改善に資することとしました(図表1)。

具体的には、ポピュレーションアプローチとして、事業所担当者を対象とした健康保険委員会において薬剤師による服薬適正化セミナーを行うこと、ハイリスクアプローチとして、多剤服薬者、重複服薬者に対して各人の処方履歴を踏まえたポリファーマシーのリスクを解説した資材を作成・配布すること、これらを実施しながら資材配布者の処方履歴を追跡調査し、処方状況に変更がない者に薬剤師による個別介入を実施しています。

また、本事業は成果連動型民間委託契約方式(PFS)で実施しました。

健保組合は公法人の側面がある一方、運営母体は民間企業であることから、財政状況が厳しい中で事業拡大を行うにはエビデンスに基づいた企画・実施と評価を目に見える形で理事会に示す必要があり、その手法の1つとしてPFSを選択しました。所持している英国のCPFA(Chartered Public Finance Accountant(勅許公共財務会計士))という資格の関係から、かねてより、先端的な官民連携手法に関心があり、2010年に英国において導入されたSIB(Social Impact Bond)による事業実施ができないかと考えていました。SIBは民間の資金提供者から事業費用を調達して事業を実施し、委託者が事業の成果に応じた費用を資金提供者に支払うスキームで、わが国でも地方自治体が糖尿病性腎症重症化予防事業において活用した事例があります。ただ、当組合の規模で資金提供者を得ることは難しいため、資金提供者を絡まさないPFS(Pay For Success)が現実的と感じていました。その矢先に厚生労働省が健保組合向けのPFS補助金を新設したため活用を決断しました。

当組合では、保健事業部門は健保組合の業務の中でも花形と位置づけており、また、健康管理関連の事務作業のみならず数値分析をベースとした企画・実施・評価を総合的に行う部門であると認識しています。こうしたことから、保健事業担当職員は課長級の独任職「企画役」として、他部門と連携しつつ、一定の権限を与えて取り組んでもらっています。

委託事業者については、調剤薬局を全国展開する日本調剤株式会社の関連会社である株式会社日本医薬総合研究所とし、また、厚生労働省の2023年度高齢者医療運営円滑化等補助金のPFS保健事業にも採択されました。

レセプトデータを解析し個別介入対象者を抽出

井原さん ▶

ポピュレーションアプローチについて、服薬適正化セミナーでは、委託事業者の薬剤師に「生活習慣の疾患と薬物治療」をテーマに、多剤・重複投薬の問題点を強調する内容をお願いしました。解析結果をみると、抗アレルギー薬、睡眠薬、消化潰瘍薬で多剤・重複が多いことから、それらの薬剤の作用機序など専門的な内容も盛り込みながら、高血圧、高脂血、高血糖の生活習慣病に関する服薬をベースに、飲み合わせや子どもへの服用のさせ方の工夫について解説してもらいました。以前は、保健師に生活習慣病予防について講演してもらっていましたが、今回、薬剤師の視点から解説してもらうことで、違った角度から健康管理へのアプローチができたと考えています。

ハイリスクアプローチについて、まず多剤・重複服薬通知の対象者の抽出では、2023年1~3月のレセプトデータを解析し、多剤服薬は、20歳以上、2医療機関以上を受診かつ6剤以上などの条件を設定し、350人を抽出しました。中でも、50歳以上、10剤以上かつ生活習慣病罹患者をハイリスクグループとしました。

重複服薬は、1カ月もしくは3カ月連続で、同一成分もしくは同薬効成分(問題のある症例)の薬剤を2施設以上の医療機関から定期的に処方されていると推測される者などの条件を設定し、16人を抽出しました。

これらの対象者に各人の処方薬剤を踏まえながら、ポリファーマシーのリスクを解説し、かかりつけ医やかかりつけ薬剤師に相談することを記載した資材を配布しました。

そして資材配布の6カ月後に資格喪失者を除く効果検証可能な対象者を再抽出し、多剤・重複服薬の状況が解消されたかを確認しました。再抽出の結果、効果検証対象者は、多剤服薬が312人、重複服薬が16人でした。このうち、多剤服薬では、生活習慣病該当者が192人おり、うち154人が2医療機関以上を受診していることが分かりました。

この中から、個別介入対象者として、多剤服薬では生活習慣病該当者192人の中でも「糖尿病、高脂血症、高血圧の3疾患全てを有する者」19人、「検証時に薬剤追加がある者」8人、「1疾患に2剤以上処方がある者」30人を、重複服薬では重複状態が解消していない4人を選定し、当組合から直接ご連絡をして同意いただけた多剤服薬4人、重複服薬1人に個別介入を実施しました。

6割超で剤数が減少し重複服薬も7割超で解消

井原さん ▶

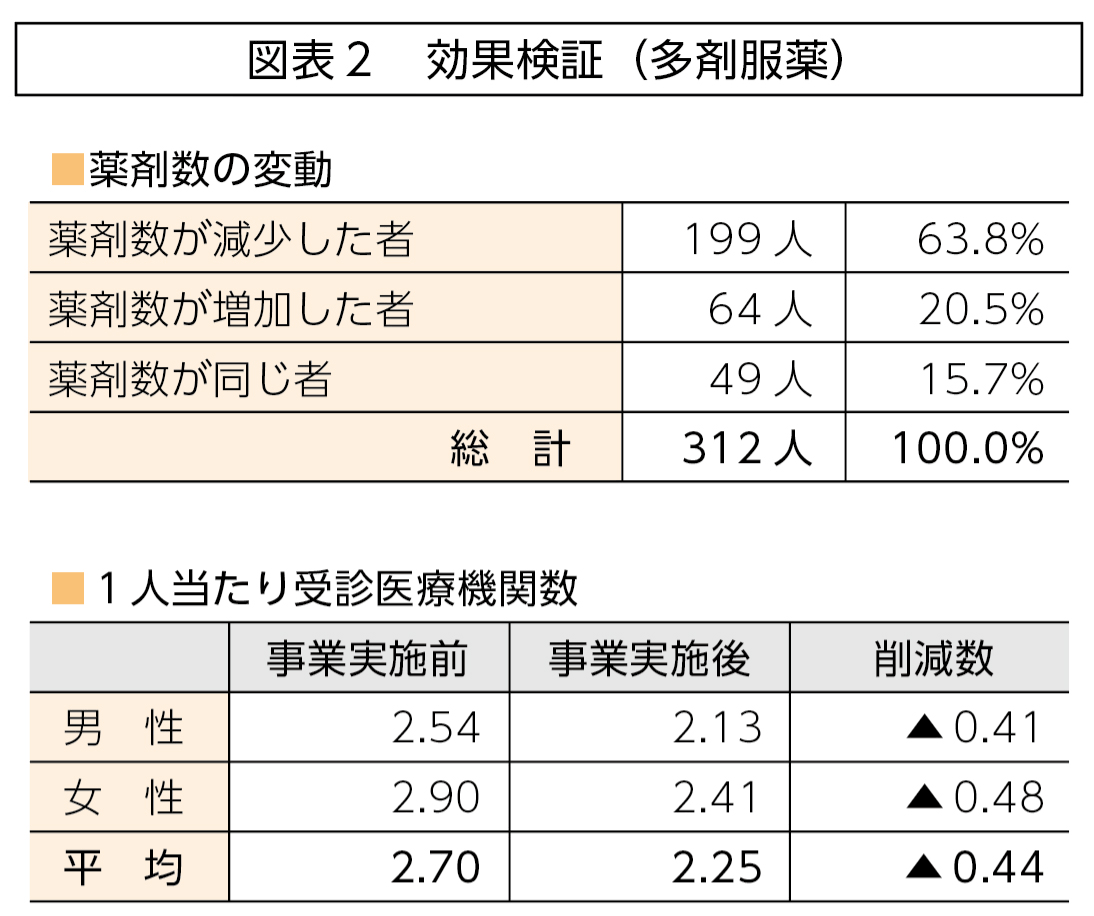

事業の効果検証を行った結果、多剤服薬対象者312人のうち、剤数が減少した者は199人(全体の63.8%)、剤数が増加した者は64人(同20.5%)、剤数が同数の者は49人(同15.7%)でした(図表2)。剤数は1人当たり8.32剤から6.72剤に減少しており、また「6剤未満」に改善した者は122人(同39.1%)でした。受診医療機関数も1人当たり2.70施設から2.25施設に減少し、薬剤費も1人当たり2万5,281円から2万4,933円に減少しました。

事業により多剤服薬の解消が確認でき、一定の効果がありましたが、多剤服薬が一概に悪いわけではないので、その点は注意する必要があると考えています。

重複服薬対象者16人については、12人(全体の75.0%)が解消しました。また、薬剤別では重複のあった19件のうち14件(同73.7%)が解消しています。母数は少ないですが、7割強で解消が確認でき、通知事業を通じて当事者に問題意識を持っていただけたのではないかと推察しています。

PFS事業の成果指標としては、多剤服薬通知および介入、重複服薬通知および介入、多剤 服薬通知者のうちハイリスクグループの3つについて、それぞれ成果指標と目標値を定め、結果を踏まえて成果連動型の支払額を決定しました。例えば、多剤服薬については、削減薬剤数と減少率を指標とし、減少率が15%以上の場合は支払額に「1.3」を、15%未満の場合には「1.0」の係数を乗じることにし、委託事業者にインセンティブを与えています。今回、設定した成果指標と目標値は適切であったと考えていますが、PFS事業を企画・委託する上では、この設定が重要だと思います。

本事業を、まさにデータを用いた保健事業である「データヘルス」の考え方で取り組めたことはよかったと考えており、多剤処方は一般的にリスクが高く啓蒙が必要ですし、重複服薬は問題が多く通知事業により解消が図られていることが分かりました。

2024年度は組合単独で同事業を継続して実施しており、服薬適正化セミナーでは、抗がん剤、不眠症やうつ病の薬、また、長期収載の選定療養制度といった身近でかつ接触機会が多いトピックについて解説してもらいました。

課題としては、個別介入について、どうしても個人情報保護の観点から本人の同意なしに事業主に伝えることができない点で、事業主とコラボヘルスで取り組んでいる特定保健指導事業とは異なり、個別に直接に本人にアプローチせざるをえず、また、応じてくれる方が少ないのが実情です。

PFS事業については、今回の服薬通知事業は市町村国保や後期高齢者医療広域連合といった加入者数が多い医療保険者での先行事例はあるものの、健保組合での先行事例が少なく、事業を実施するには、PFS契約を締結できる委託事業者がいるのかどうか、また、適切な成果指標を設定できるのかなどの難しい点がありました。当組合のような小規模医療保険者において、KPI(Key Performance Indicator)に基づく事業評価を行っても、統計学的に有意であることの証明は難しいかもしれません。小規模な医療保険者は、KPIに基づく事業評価と成果連動に基づく支払いが実態を反映しているか判断することが困難とも感じます。PFSは1つの選択肢ではありますが、それにメリットを見いだせるのかは各健保組合の判断によるのだろうと考えています。