健康コラム

健康課題への取り組み・対策

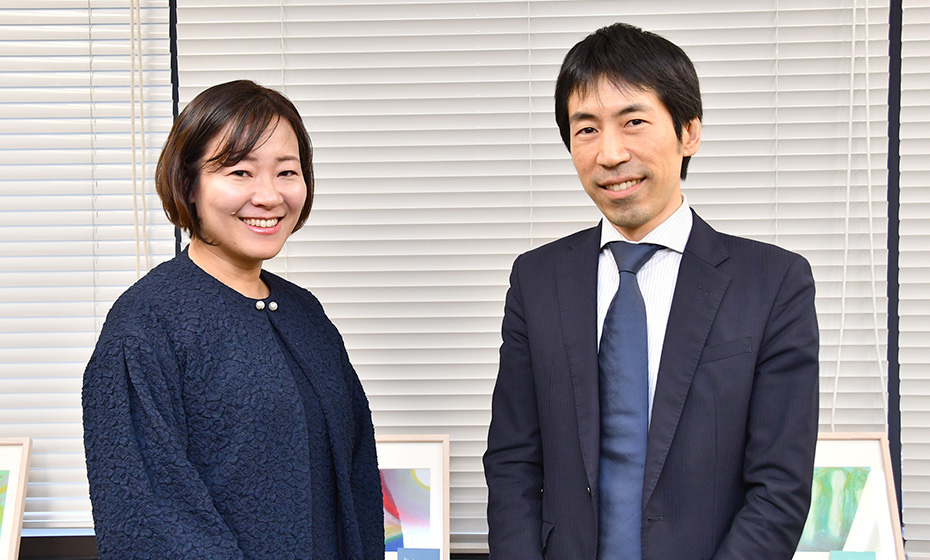

経済産業省商務情報政策局商務・サービスグループヘルスケア産業課長補佐の山崎牧子さん(左)と、厚生労働省保険局保険課長補佐の岩間太一郎さん

全国初の民・民PFS事業の取り組み

−肥後銀行・肥後銀行健康保険組合−

「特定健診受診率」を成果指標として従業員家族の受診勧奨を実施

今回は、従来以上に成果を求められる保健事業の取り組みにおいて、効果的・効率的な事業展開が期待される成果連動型民間委託契約方式(PFS)による保健事業について、肥後銀行および肥後銀行健康保険組合による全国初の民・民共同発注型PFS事業を紹介する。同事業は、健康経営推進に向けた従業員家族(被扶養配偶者)を対象とする特定健診等受診勧奨事業であり、企業、健保組合がそれぞれ保有する情報・資源を一元化して活用し、受診率向上を図る取り組みである。同事業の組成については経済産業省、厚生労働省が協力して進めた。

そこで経済産業省商務情報政策局商務・サービスグループヘルスケア産業課長補佐の山崎牧子さん、厚生労働省保険局保険課長補佐の岩間太一郎さんに、肥後銀行および肥後銀行健康保険組合事業を中心に、両省におけるPFS事業の取り組みや課題等を聞いた。

成果連動の保健事業で効果的な事業実施に期待

岩間さん ▶

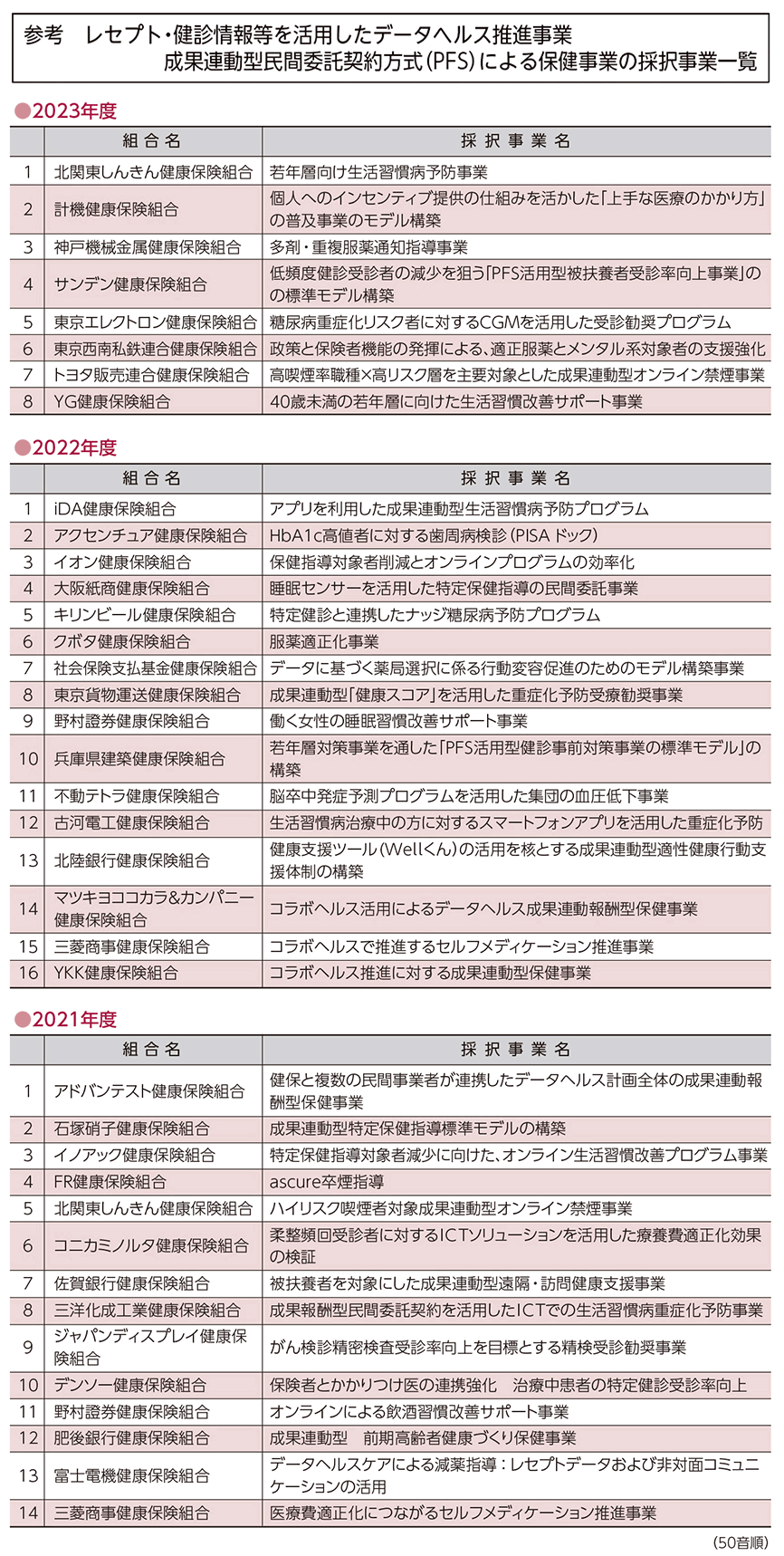

内閣府が推進している成果連動型民間委託契約方式(PFS)事業について、健康分野での活用に取り組むことになり、厚生労働省では、2021年度から健保組合が行うPFSによる保健事業に対する補助金事業を開始しました(図表1)。成果連動で保健事業を実施することによって、費用対効果が高まり、効果的に事業が実施できるのではないかという仮定の下で、さまざまなモデルを収集しているという状況です。

これまで約40件の事業を採択し、特定健診・保健指導対策、生活習慣病予防対策の事業をはじめとして、女性の健康対策、若年層対策、適正服薬に関する事業など、さまざまな分野でPFS事業を補助事業として実施していただいています(参考の図参照)。1つの健保組合だけではなく、複数の健保組合が共同で実施するような形式の事業もあり、さらに企業も巻き込んだコラボヘルスで事業を実施している事例もあります。

現在は補助事業として実施していますが、今後の効果検証で、この手法によって保健事業を効果的に実施できるということが確認された場合には、将来的には自走するような形も目指していきたいと思っています。

経済産業省 商務情報政策局

商務・サービスグループ

ヘルスケア産業課長補佐

山崎 牧子 さん

山崎さん ▶

経済産業省では、民間サービスの力で健康の価値を高めていく、健康に貢献する事業者を応援していくため、より効果の高いヘルスケアサービスを提供できる事業者がより発展し、シェアを獲得できるような環境を整えていくという観点で、PFS事業の導入を支援しています。

これまでPFS事業に関して、自治体とヘルスケアサービス提供事業者の個別案件の組成も行ってきました。最初に取り組んだのは、2017年度からの八王子市における「大腸がん検診・精密検査受診率向上事業」、神戸市における「SIBを活用した未受診もしくは治療中断中の糖尿病等罹患者に対する糖尿病性腎症等重症化予防のための受診勧奨・保健指導事業」です。

それ以降、いくつかの案件組成を支援しながら、そこで得られた知見を基にして、手引き等を作成して、セミナーを実施するなど、現在では、横展開を支援することに注力しています。

ヘルスケア領域は、全国のPFS組成事業の中の3分の1を占めています。効果を可視化し得る領域であり、一層進めていきたい事業といえます。

企業と健保組合が事業の共同発注者に

山崎さん ▶

そうした中で、健康経営の推進と質の高いヘルスケア産業育成の観点から、自治体・事業者間だけではなく、民間事業者間でのPFS事業を推進することができないかと考えました。厚生労働省で先行して健保組合が発注者となるPFSによる保健事業を補助事業として進めていただいていましたので、これを発展的に検討し、健保組合に加えて母体企業も発注者として想定することで、健康経営やコラボヘルスの推進、また、事業規模の拡大にも資すると考え、2023年度の後半から厚生労働省とも相談しながら進めています。

その結果、今回、健康経営・コラボヘルスを推進する民間事業者間の全国で初めてのPFS事業として、株式会社肥後銀行と肥後銀行健康保険組合を共同発注者とした従業員家族(被扶養配偶者)を対象とする特定健診等受診勧奨事業を実施することになりました。企業・健保組合が解決を目指す健康課題に対応した成果指標を設定し、サービス提供者に支払う額等が、成果指標値の改善状況に連動する事業となります。

厚生労働省 保険局

保険課長補佐

岩間 太一郎 さん

岩間さん ▶

厚生労働省としては、特定健診の受診率向上を推進している中で、被扶養者の受診率が被保険者に比べて低くなっていることに課題感を持っています。経済産業省と協力をさせていただくことで、企業における健康経営、健保組合とのコラボヘルスで、企業と一緒に特定健診の受診率向上に取り組み、実績を上げていくことを期待しているところです。

山崎さん ▶

今回の事業について、肥後銀行では、「健康経営」を経営の軸の1つと位置づけ、従業員とその家族のこころと体の健康保持・増進に取り組まれています。その中で、従業員の家族の健康状態の低下は、従業員の心理的健康を阻害し、生産性損失につながる恐れがあるとの観点から、従業員家族(被扶養配偶者)の特定健診受診率の向上を図り、健康リスク全体を低減することが重要との考えをお持ちでした。

そうした中で、企業(肥後銀行)としては、従業員の家族の健康状態についての把握が十分ではなく、健康経営の推進が難しい状況にあったこと、健保組合としては、家族(被扶養配偶者)へ直接的なアプローチが難しい中で、会社からの要請による従業員を通じたアプローチが効果的と考えられたことから、従業員の家族の健康状態の向上という共通の目標に対し、両者が共同の事業発注者となり、それぞれが持っている情報、ノウハウを総合的に活用して受診率を上げていこうという取り組みを実施することになりました(図表2)。

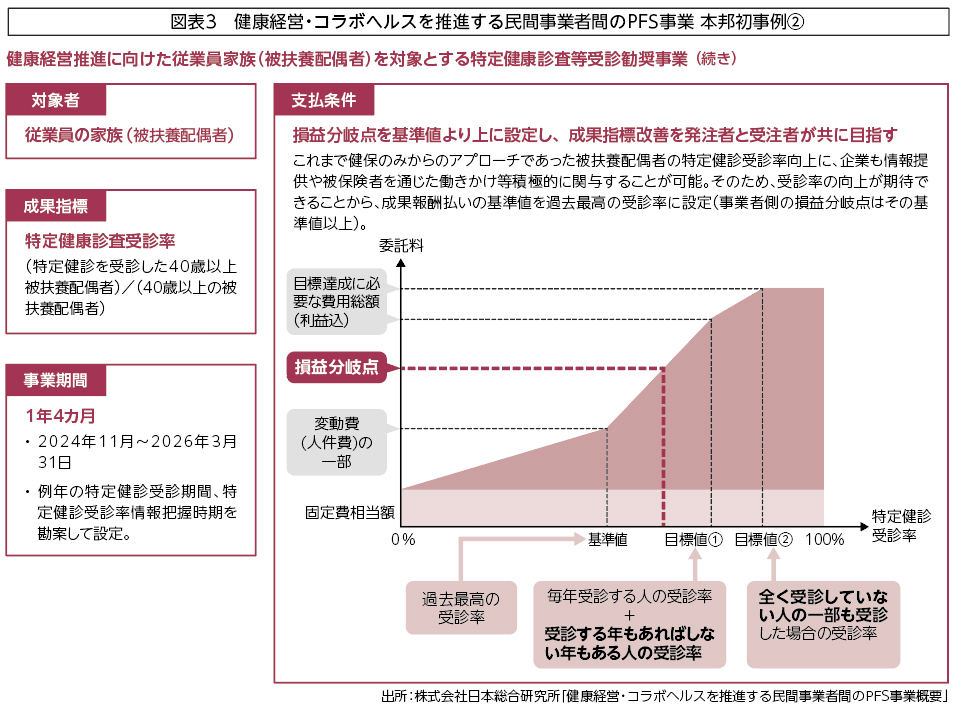

具体的には、「特定健診受診率」(40歳以上の被扶養配偶者のうち特定健診を受診した40歳以上の被扶養配偶者数の割合)を成果指標として、発注者である肥後銀行、肥後銀行健保組合と、受注者であるサービス事業者が連携して、従業員家族に対する受診勧奨や健康相談、健康診断申込代行等を行い、特定健診受診率向上を目指すことになります。事業期間は、2024年11月から2026年3月末までの1年4カ月となります。

サービス事業者に対する支払条件ですが、受診率の向上が目的ですので、今まで通りの水準では事業者としては利益が得られないという考え方で、成果連動払いの基準値は過去最高の受診率に設定、事業者側の損益分岐点は、その基準値以上に設定されています。毎年受診している人は基本的に受診しますが、年によって受診したりしなかったりする人、全く受診していない人も取り込んでいくことが目標となります(図表3)。サービス事業者としても、より高い成果を上げるスキームになっていますし、発注者側の企業・健保組合としても、成果が出なければ支払う事業費を減額するということで、必要な費用を効率的に使えるという、両者にメリットがある支払条件になっています。

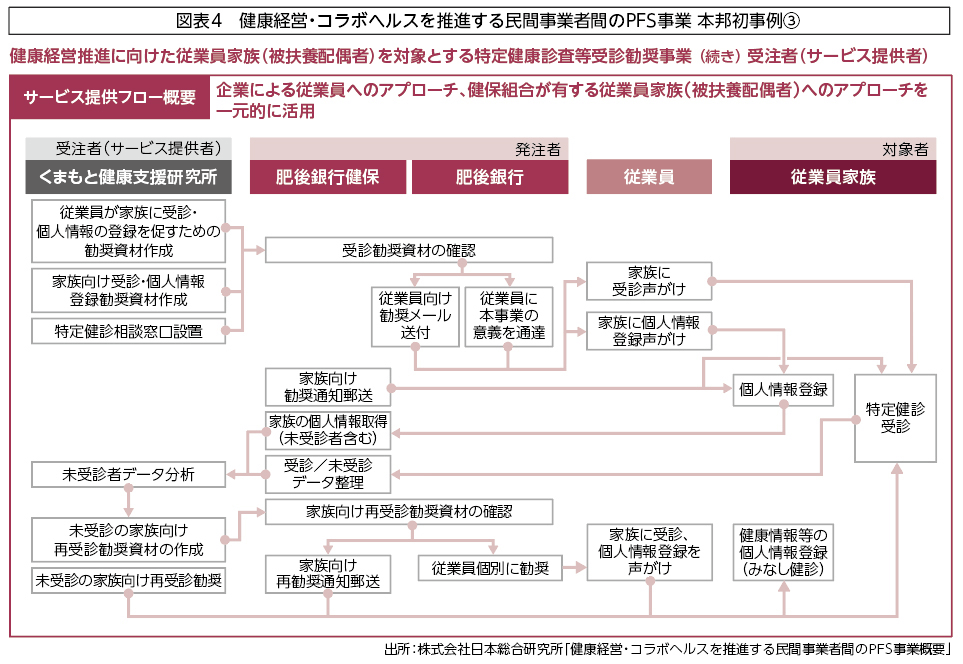

受診勧奨事業については、企業による従業員へのアプローチと、健保組合による従業員家族(被扶養配偶者)へのアプローチを一元的に活用していくこととしています。サービス事業者が作成した勧奨資材を活用して、肥後銀行、健保組合から、従業員に家族の受診や、情報登録の声掛けをしてもらい、これまで未受診であった家族の情報や、みなし健診の情報も取得して、未受診の家族に積極的にアプローチすることで、受診率向上につなげていくことを想定しています(図表4)。

企業、健保組合、サービス事業者それぞれにメリット

山崎さん ▶

民(企業)・民(健保組合)共同発注型のPFS事業として全国初の事例となりますが、まさに企業と健保組合が同じ目的で保健事業を推進するという真のコラボヘルスの取り組みだと思っています。経済産業省としても、健康経営を推進していく上で、健保組合が持つ従業員の健康情報をきちんと企業も把握して、それを分析して、健康経営施策に反映させていくことで、従業員・家族の健康を増進させ、ひいては企業のパフォーマンス向上につなげていくことが大事だと思っています。厚生労働省と経済産業省が推進しているコラボヘルスを、PFS事業を通じて、より推進することができるのではないか。企業・健保組合のWIN−WINの関係、サービス事業者も含めて、三者の三方よしになり得る形で、それぞれがメリットを得られるという意味で、今後は、こうした民・民での契約形態も進んでいくことを期待しています。

岩間さん ▶

厚生労働省でも、健保組合とサービス事業者によるPFS事業を補助事業として推進してきましたが、企業と健保組合が共同で発注するという今回のようなPFS事業は、ある意味でコラボヘルスとして進んでいる形だと思います。

山崎さん ▶

経済産業省では、従来、PFS事例を蓄積し、ノウハウ等を公開することで、より成果を上げることができる事業者が受注を取れるようにするという観点でPFS事業の組成を支援してきました。発注者は、今までは自治体が中心でしたが、民間企業、特に健康経営を推進している企業では、きちんと成果を出すことができる事業者と組みたいと考えています。健康経営、保健事業といった健康関連施策は、企業だけではなく、健保組合が実施している事業も多い中で、企業と健保組合が一体として関与しながら、効果的な事業を実施していくことが、今回の事業の新規性だと思います。

岩間さん ▶

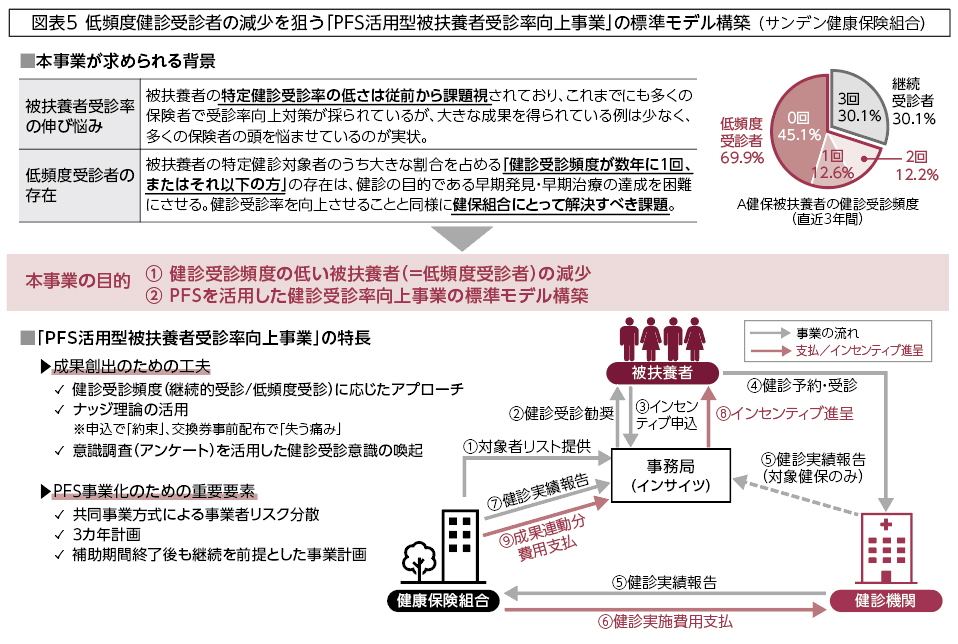

厚生労働省でも、補助金事業として採択した事例として、「PFS活用型被扶養者受診率向上事業」があります(図表5)。

健診受診頻度の低い被扶養者の減少に着眼した取り組みであることは共通していますが、被扶養者へのアプローチの方法は、健保組合から、被扶養者が健診を受診することに対してインセンティブを提供する(景品を進呈)ことで、健診受診のモチベーションにつなげていくという形で、健保組合から被扶養者へのアプローチを実施しています。3カ年計画で実施していますので、定期的に進捗確認と成果検証を行っています。複数の健保組合で実施する共同事業であり、事業の運営委員会には厚生労働省もオブザーブ参加しています。その中では、インセンティブを得た被扶養者の受診率は進んできていますが、関心を示さない層にどう対応するかが課題となっています。

また、成果連動型事業の特徴だと思いますが、さまざまなデータで検証するに当たって、サービス事業者がデータ分析をしっかりと行って、非常にきめ細やかにフォローされています。事業者側からすれば、効果が出なければ収入が減ることになりますので、事業者の本気度が感じられるということがあります。

山崎さん ▶

PFS事業の課題としては、成果指標の設定の仕方があると思います。自治体での事業の場合には、事業が年度で区切られてしまうので、単年度で事業を実施する時には、どうしてもアウトカムまで設定することが難しい。中間的な指標として、例えば、高齢者の社会参画事業の場合には、「○○教室の参加率」等を指標としてセットしているのが現状です。

岩間さん ▶

健診受診率などは、取り組みやすい指標ですが、成果連動という意味では、本来は、例えば特定保健指導の目標値「2㎝・2㎏減」といった文字通りの成果と連動することが理想だと思っています。今はまだ、試行錯誤の段階で、アウトプット的な指標を設定している事業もある状況です。

山崎さん ▶

本来、アウトカム指標を置くべきだと思いますが、そうするとハードルが高いと感じて、なかなか始められないというジレンマもありますね。

岩間さん ▶

今後のPFS事業の中では、アウトカムを指標としていく可能性はあると思います。そうすると、本当に結果を出せるかどうかということになりますので、事業者間の競争も生まれるのではないでしょうか。

成果連動の指標の設定において、アウトカム、アウトプットをどのように考えるかは、PFS事業を進めるに当たっての課題であり、今は適切な成果指標の設定を探りながら進めているところです。

健保組合に求められる成果に着目した保健事業

山崎さん ▶

経済産業省としても、健康経営を推進していく中で、支援サービスを活用する際に、そのサービスが効果を本当に生んでいるのか、人への投資、健康への投資として本当に意義があるのかという視点をもってサービス選択をしていただきたいと考えています。今回のような事業をきっかけに、より効果的なサービスを推進し、成果を上げていくことにつながっていくのではないかという意味で、大変期待しているところです。

岩間さん ▶

厚生労働省としては、これまで補助金事業という形で、さまざまな事業(参考)を進めていますが、経済産業省の事業では、補助事業ではない形で、まさに民・民で、企業と健保組合がPFS方式を選んで、実際に事業に取り組んでいただいている。まさに自走していただいているというところも、非常に参考になると思っています。

これが健保組合による保健事業におけるPFS活用のモデルケースになっていけば、他の健保組合にとっても、非常に有益な情報になり得ると思います。より多くの企業・健保組合に横展開していくことができるような結果を期待しているところです。

今回の事業は特定健診受診率に着目したものですが、健診以外にもさまざまな事業があって、健保組合はデータヘルス計画、保健事業計画を策定して取り組んでいただいています。これまでは、実施率の向上、それぞれの健康課題に対応した事業を推進してきましたが、より結果、成果に着目した保健事業の運営が健保組合にも求められています。財政的にも厳しいという状況もありますので、費用対効果をしっかりと見ていかなければならないと思っています。

山崎さん ▶

今後、今回のような民・民のスキームのPFS事業で、健診以外の事業が実施されていくことを期待しています。PFSの契約形態はさまざまな事業パターンで取り入れることができますので、自治体での事業も含めて、多様なPFS事業を進めていくことができればよいと思っています。厚生労働省の事業で、健保組合同士の共同事業というお話がありましたが、まさにコラボ・コラボヘルスという形で、健保組合間と企業間で連携していくことも、今後はあり得るのではないでしょうか。業界内での連携や、同様の業態による健保組合での事業展開も考えられると思います。

経済産業省としての今後の展開では、民間事業者間での組成もありますし、自治体事業では広域型の組成もあると思っています。

岩間さん ▶

健保組合の保健事業という領域で、健康経営という観点で経済産業省と一緒に仕事ができることは非常にありがたいことだと思っています。省庁の垣根を超えて、省庁コラボを今後とも続けていきたいですね。

山崎さん ▶

はい、ぜひお願いします。